“1870年10月,你们连一首能代表国家的曲子都没有,检阅时演奏什么?”英国军乐教师约翰·福顿在横须贺军港问得直白,台下日本海军学员一时间面面相觑。那一句轻飘飘的质疑,恰好点破了明治政府急于“列强同桌”的尴尬:一个现代国家若缺少国歌,仪式感与认同感就无从谈起。

日本人动手很快。宫内省翻出《古今和歌集》里一首写给天皇的和歌——仅三十一音,换算成中文也就38个字:“愿吾皇治世千秋八千秋,直至细沙化磐石,磐石生苍苔。”看似淡雅,实则把“天皇永恒”与“疆域扩展”揉在一起。词定了,曲却一波三折:先是约翰·福顿照搬英国军乐手法写了个轻快曲调,天皇听罢不置可否,海军内部却嫌少了肃穆;五年后,德籍军乐师弗朗茨·埃卡特重新配器,厚重铜管与日本雅乐结合,才有了今天在球赛与阅兵场上都能听到的《君之代》。

38个字为何被视作野心宣言?先看“千代八千代”——字面是祝寿,实际是在强调皇统无终点;再看“小石成磐石”——岛国自喻“碎石”,意图靠武力与殖民让版图膨胀到“磐石”。此处并非牵强附会。1894年,日军登陆朝鲜,军乐队率先吹奏《君之代》;1905年,旅顺口外的东乡平八郎在旗舰上命令全舰“奏国歌、扬战旗”,随即炮口对准俄舰。歌词虽短,却在战场上一次次被赋予扩张的注脚。

值得一提的是,战后美国占领军并未封禁这首曲子,只是暂停公开演奏。到了1946年日本颁布和平宪法,《君之代》依旧在天皇登基仪式上回响——旋律不变,语境已然不同。1999年,日本国会通过“国旗国歌法”,把《君之代》正式写进法律;同年,多所公立学校教师因拒绝在升旗时起立而遭处分,一场围绕“皇权象征”的司法拉锯持续到今天。

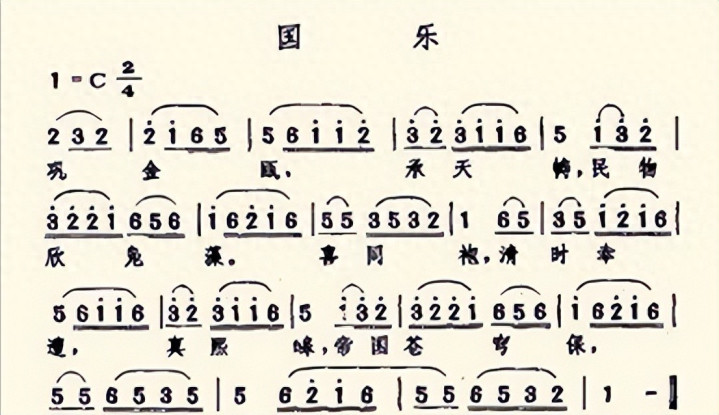

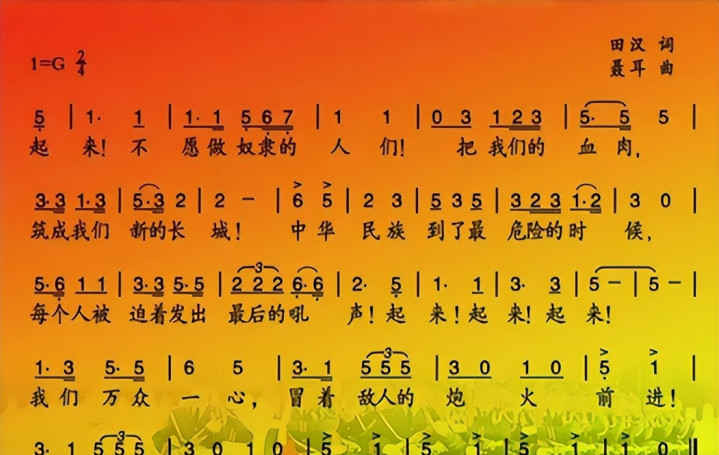

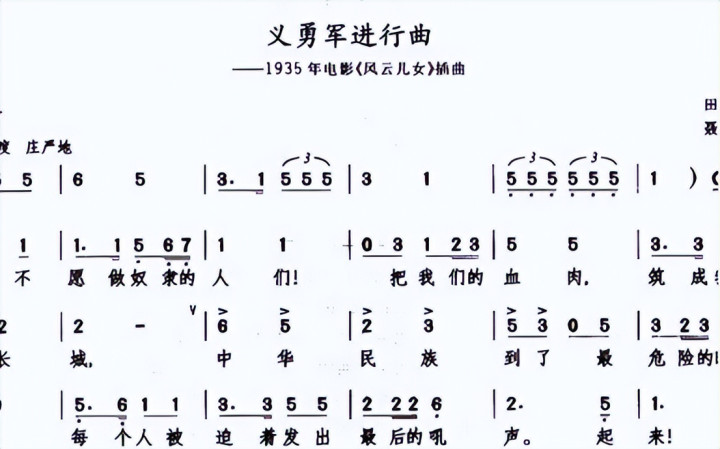

翻看资料会发现,《君之代》的生命力并不取决于旋律有多动听,而在于它始终与国家权威绑定:明治维新的中央集权、昭和时期的军国狂热、平成时代的“战后和解”叙事,再到当下频繁讨论的“正常国家化”,国歌都是政治氛围的晴雨表。再对照同为亚洲国家的中国,近现代曾先后试行《颂天保运》《巩金瓯》等,真正被人民口耳相传的却是《义勇军进行曲》。一首歌以“皇权永固”为核,一首歌高喊“中华民族到了最危险的时候”,孰轻孰重显而易见。

不得不说,《君之代》过于简短,却把核心意图表达得一清二楚:天皇至上、版图扩展、岁月永恒。正因为它只有38个字,任何人都能迅速记住并在集体场合合唱,凝聚力随之放大。试想一下,当“千代八千代”伴随礼炮声在甲板或神社回荡,对受众心理的暗示远胜冗长词藻。

进入21世纪,日本国内关于国歌的争论更像是一次价值观的碰撞:拥护者把它视为传统与身份,反对者则提醒民众警惕军国主义旧影复燃。历史经验告诉世人,歌词中的“碎石化磐石”绝非纯粹诗意,它曾经用铁与火作注脚;未来是否重演,取决于政治选择,也取决于亚洲邻国的警醒与应对。

国歌无罪,理解国歌背后的政治语境才是关键。《君之代》至今仍是日本官方礼仪中最响亮的声音,38个字反复吟唱,折射的却是一个民族在自我定位上的矛盾——既想保持传统,又不甘被“碎石”束缚。对于曾被侵略的中国而言,听懂这首歌比记住旋律更重要,因为那38个字,记录过硝烟,更可能影响将来。

炒股咋加杠杆提示:文章来自网络,不代表本站观点。